點評中國:亞投行是中國特色的門戶開放

中國公布了亞洲基礎建設投資銀行(AIIB)路線圖。這件事與中國的其他國際政策一樣,國際觀察對其含義尚在猶疑,而中國公眾反響熱烈,將之視為中國國際威望和權力的象徵。

這樣曖昧的狀況是否中國官方希望的反應,有待討論,但有一點是很顯然:2013年提出的亞投行計劃,確實是中國新一屆領袖的國際政策優先項目。

歷史意義

20餘年來,外部世界和中國社會都被一個問題吸引:中國擁有和獲得實在的國際權力會怎樣作為?換言之,無論對於全球戰略的專業觀察家和分析家,各國外交政策智庫,還是對於普通中國人,當中國擁有國際性的綜合實力和能力,中國將如何運用這一力量,人們直覺到這是一個在很大程度上會影響明日世界塑造的問題。這也是睡獅醒來神話雖起源模糊,卻能在中國深入人心的歷史心理原因。

亞投行計劃的推出引起很大反響,根本的原因正在於此,人們真實地看到現實中國如何嘗試運用其力量,按其意志來塑造外部世界。而這一舉措,以及構成其基礎的「一帶一路」政策,其包含的理念與目標,熟悉近代國際關係史的人們假如硬性在歷史上尋找其相近範式,則這就是某種中國特色的門戶開放政策。

亞投行以亞洲的基礎建設為名義目標,但人們從首批共同參與國家名單可以看到,對其最熱心的還是中亞、南亞和亞洲內陸地區的轉型國家,這也是當前中國倡導的一帶一路計劃中絲綢之路經濟帶包含的地區。

中國使用絲綢之路這樣的歷史術語,突出未來政策的經貿與和平性質,以便把中國的力量向外投射與霸權主義聯繫起來,但從國內輿論看,這一戰略投資方向之所以受到國家主義色彩濃厚的媒體和學者歡迎,正是因為這喚醒了人們對漢唐在西域的武功和威名的記憶。當年美國的對華政策的門戶開放政策中,借經貿和產業發展而獲得的強大武力起到了無言的背書作用,今日中國的政策會不會成為例外,這是人們對雄心勃勃的亞投行計劃沒有明言的擔憂。

中國需求

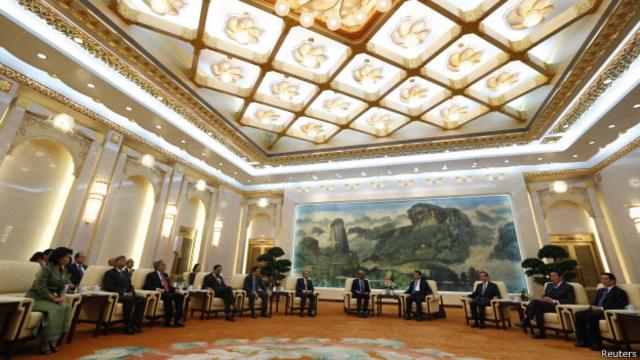

圖像來源,Reuters

就中國國內狀況來說,亞投行的推出結束了自1990年代中期以來的對外政策的大辯論,即中國獲得相當綜合實力後,戰略對外政策方向的論戰。這一斷續和激烈的爭論大致包含三種結論,第一種觀點是加深內部政治與社會制度變革,從而更深度參與和融入美國及其歐亞伙伴主導的現有國際秩序,在其中尋求發揮作用;第二種觀點是美國及其伙伴與中國的發展利益有結構性衝突,而制度變革是外部世界削弱中國的長期陰謀,因而應向前蘇聯那樣,尋求楚河漢界似的新冷戰結構,中國應領導這一新反美冷戰陣營。

這兩種觀點也是中國國內政治對立和撕裂的反映,而調和兩者,在兩者間保持微妙均衡是30餘年來中國內外政策的基本特色,所以有第三種觀點,也是現領導團隊的觀念:將政策重心更多地從大國政治轉向周邊的地緣空間,不尋求冷戰式對抗結構,而將資源投注於拓展自身國際權力基礎的另起爐灶。在這種思維下,於是有中國對上海合作組織,金磚國家間合作,其他雙邊和多邊自貿區及本亞投行的空前熱情。

中國的非冷戰和非結構對抗的另起爐灶政策有現實的內部產業與經濟需求。

中國的國際投資能力與內部傳統工業產能過剩危機,產業升級需要的產業轉移問題,這些現實和迫切的需求推動著主要作為經濟權力中心的國務系統策定新的外交政策方向,而基礎建設無疑是一個很好的解決。這是亞投行的國內經濟基礎。

只是這一思路也不無內在矛盾,因為這既意味著中國將繼續保持和發展高能耗,高污染,低效能和投資導向的傳統產業,同時,亞洲後發國家的社會和政治環境與中國沒有可比性,未必能支持這種低端產業模式的輸出,在本地會遭遇前所未有的本地糾葛和變數恐怕是難以避免的,這在中國20年前推動的中非合作中已有太多例證。中國畢竟不是19世紀末的美國,而今日亞洲與彼時的中國也自不可同日而語。

國際政治

回到亞投行牽涉的國際政治問題,無法迴避的是,無論東南亞還是中亞地區,中國的利益均沾設想與美俄等國家的傳統利益和影響不可能毫無衝突,東南亞為美國亞太戰略的重心,而中亞既是俄羅斯後院,也是當前美俄博弈的主要舞台。儘管中國試圖通過開放AIIB的廣泛國際參與來緩和這一衝突,然而,權力的角鬥場畢竟不可能完全排除零和的特徵。希望將目標限定於經貿及通過更低調的運作消除國際權力競爭色彩,這是掩耳盜鈴式的一廂情願設想。

這從俄羅斯對亞投行的冷淡態度已可看出端倪,而美日的負面解讀不絕於耳,這都是很可以參考的背景。考慮主要大國的意圖擔憂和心理反感,再聯繫亞投行工作對象地區本身的複雜社會,政治和經濟現實狀況,亞投行會不會比此前的中國對外戰略性政策走的更遠,答案只能說不容樂觀。

如此來看待英國和瑞士等歐洲國家對亞投行的參與熱情,很明顯,這些參與和支持態度就無足輕重了,與其說各國是出於看好亞投行的業務前景,毋寧說是出於眼前利益而給予中國的一種象徵性示好表示,以及一種投資期貨性質的高杠桿投資心理,因此以這些參與意圖來證明亞投行計劃的合理,很可能是自欺欺人。

歸根結底,問題的核心還是離不開一個最終極的戰略思維:中國可能撇開現有國際結構獨自打造可行的國際權力與秩序框架嗎?或者,換句話說,在中國現有的內部制度和社會基礎上,中國能夠為國際社會提供可靠的規則與規制平台嗎?

洋溢的熱情和浪漫的歷史情思是文學化的,而國家政策資源的戰略性投注則是牽一發動全身的現實危險事務,亞洲的基礎建設投資之所以幾十年來不振,並非因為國際社會疏忽,而是這些國家自身的內部社會動蕩,從而自身社會和制度基礎薄弱的產物;同時,日本主導的亞洲開發銀行業績平平也表明,沒有實質性的國際政治和軍事權力提供制度性和基礎性的保障,單純經貿思維的國際權力夢想不可能行得通。「伐柯伐柯,其則不遠,」因此人們可以大致斷言,亞投行的熱鬧多半也會像過去中國的「三個世界」,「大國外交」及「和諧世界」等政策一樣,折騰一陣,代價高昂,而中國特色的門戶開放政策也將成為中國國際權力之路上的新學費。

(責編:歐陽成)

本文不代表BBC的立場和觀點。網友如要發表評論,請使用下表:

讀者反饋

一個不講理沒有誠信的貪腐集團主導的亞投行,加入前必須【深思熟慮】,【慎思再三】。西諺有雲 Look before you leap!如有損傷,後果自負。

孟光, Hong Kong

作者通篇都是看衰中國。其實也不奇怪了,總是有一些所謂的專家,特別是一些華人「學者」,貶低中國取得的一切成就。畢竟嘛,這是人家的飯碗,不罵幾句中國,吃什麼呢?可以理解。

回到本文,按作者的說法--以英國帶頭的西方國家,特別是大國德意法澳,加入亞投行都是一種象徵性的示好。請問這些國家的領導人不是為了利益,寧可得罪美國也要向中國示好?他們腦子被門夾了?他們是中國的盟國還是美國的盟國?

作者居然能得出上面的結論,顯然是把自己的願望和現實搞混了。

Kevin, London

集權的權勢國家都很在意「威望和權力的象徵」,無論是國內還是國際。這是這種國家以極權的權勢作為社會核心價值的必然意向,就如同當初軍國日本,推出「東亞共榮圈」一模一樣。

未署名

判斷中國的「三個世界」,「大國外交」及「和諧世界」是否成功,其實很簡單,比較一下中國建政以後這六十多年國際地位的變化就知道了,中國已經從蘇聯的附庸,美國的封鎖對象變成了今天這個樣子,甚至可以主動建立新秩序而讓西方盟國紛紛回應,美國毫無辦法,俄羅斯就更別提了,作者再把這說成是「曖昧的狀況」,就有點把黑的說成白的了。

Zyz

這時事評論員還是早點洗洗睡吧,連最基本的事實都在胡扯,什麼俄羅斯冷淡,人家俄羅斯已經正式加入亞投行,而且已經和中國早就形成了默契,連RT也不看,就在那裏胡扯淡。

通篇就是些個人想像的酸文,沒有一點實質性的數據支撐。

未署名

二十世紀七十年代中國還是一個落後一窮二白的國家 共產黨自1949年剽竊抗日成果後 迫蔣介石流竄台灣握手一隅 然後反思 之後有了今天的台灣 而共產黨得到江山後 不知中國經歷了幾百年苦難戰亂貧窮 人民渴求一反赤貧如洗 希望共產黨立國之前宣揚的帶給老百姓走向繁榮富強 那裡知道當政者在那年代天天忙得不可開交地搞階級鬥爭 搞解放全人類 要把共產主義把資本主義打倒把一切被壓迫被剝削勞苦一眾解放出來 而共產黨內部權力鬥爭 也令統治者不安心革命長此以往走下去 害怕政權不能維持 所以運動不斷鬥爭永沒停息 三反五反 形形色色 而另一方面 又盲目要追趕經濟生產效率 搞超英趕美弄出一個三面紅旗大躍進 那年代為突顯共產黨的人定勝天 浮誇之風盛行 生產上一切虛假 糧食畝產三萬斤以上 全國所有農村城市出動的土法高爐煉鋼,全國房屋所拆毀的窗枝等等鐵金屬煉出鐵渣 達到了1070千頓英國水平 這股風一吹中國陷於萬劫不復之地 短短幾年就餓死幾千萬人 二十世紀六十年代中 當政者害怕有人覺醒了 要鏟除萌芽時代因而搞出一個文化大革命來 整整十年把中國折騰得一窮二白三惶惶也是共產黨命不該絕 當政者死得及時 經過一輪鬥爭 由鄧之復出 搞了讓一部份人富起來 之後實行開放改革 致使有三十年後的今天天 富起來了免不了有一朝飛黃騰達暴發戶的心態 以前在國際抬不起頭來 受盡欺凌 沒有話語權 今天經濟強國 舉足輕重 大國崛起 不再看人臉色 甚至於可以在某些問題可以說"不" 今天領導者抓緊機遇在世界上可以有自己主見 亦可以說不能盡讓別國專美 世界話事權上有同等份量 不要說對抗 單就平衡而言 中國都可以牽個頭 說白了也真是 問題的核心還是離不一個最終極的戰略思維 不讓美國西方專美 但是在國際上另起爐灶 我不知道政治經濟各方面國力是否真達到這能耐? 今天世界各國都是為各自為算 以經濟考量 是非成敗對它們而言 可能會落井下石 蜂擁而至加入亞投行 分一杯羹 感覺上文作者結語值得思考 基於屆時不被美帝國主義額手稱慶 慎重其事 深思熟慮為妙!

蘇源, Sydney Australia